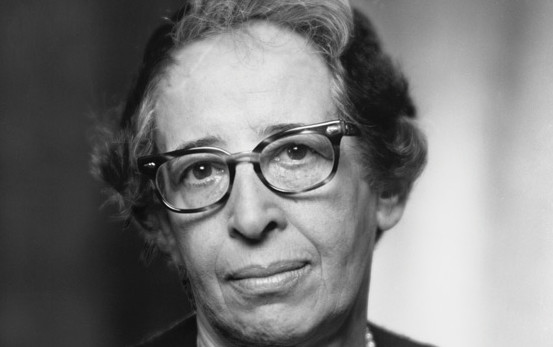

di Maria Pirozzi

Nell’ultima opera di Hannah Arendt, La vita della mente, si assiste a uno slittamento di prospettiva da parte dell’autrice.

Il suo interesse si sposta infatti dal punto di vista dell’attore, che giudica al fine di agire, a quello dello spettatore, che giudica per trarre significato dal passato.

In altri termine l’accento si sposta dall’etica alla storiografia. In questo contesto la Arendt focalizza l’attenzione sul giudizio, inteso come facoltà retrospettiva di trarre significato dal passato. La storia appare ogni volta che si dia un evento abbastanza importante da illuminare il suo passato: «Solo allora la massa caotica degli avvenimenti passati emerge come una storia che può essere raccontata perché ha un inizio nel passato che fino a quel momento è stato nascosto».

Così scrive la Arendt in Comprensione e politica, tratto da La disobbedienza civile e altri saggi.

Gli eventi del xx secolo hanno creato tra passato e futuro un abisso di tale entità che il passato appare frammentato e non più componibile in una narrazione unitaria dotata di senso. Eppure essere sprovvisti del senso del passato equivale a perdere il proprio sé, la propria identità, in quanto ciò che siamo si rivela nella narrazione che facciamo di noi stessi e del mondo che dividiamo con altri: la narrazione costituisce l’identità.

Ma che cosa guida l’attività del narratore di storie quando la tradizione cessa di fornirgli un orientamento? Come il pescatore di perle che arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per staccare, nella profondità, le cose preziose e rare e per riportarne frammenti alla superficie del giorno, così il narratore s’immerge nelle profondità del passato, ma non per riportarlo in vita così come era.

La Arendt coglie la specificità del momento in cui scrive, ben sintetizzata dall’aforisma del poeta René Char: «Notre héritage n’est précedé d’aucun testament» (tratto da Feuillets d’Hypnos, Gallimard, Paris 1946), a indicare che il filo della tradizione si è spezzato…

Pertanto la situazione attuale richiede uno sforzo generale di pensiero per cercare, se non di colmare l’abisso, almeno di lanciare dei ponti.

L’epoca a cui fa riferimento la Arendt è quella del totalitarismo, da lei inteso come movimento che, sottoponendo la società ad un processo di purificazione da cima a fondo, miri a produrre un’umanità unica (nel senso di uniforme), nella quale gli uomini sarebbero solo esemplari intercambiabili della specie.

Affinché tutti avanzino alla stessa velocità occorre neutralizzare ogni iniziativa estemporanea, ogni opinione; in questo modo l’unico punto di riferimento è il Capo.

Il totalitarismo porta così all’estremo la tendenza della società di massa a deresponsabilizzare i singoli. Si chiariscono perciò le gravi conseguenze di cui l’individuo è costretto a farsi carico: la sua totale estraniazione, il suo sradicamento.

Ma in circostanze normali nelle quali, malgrado tutto, una società deve vivere, il dominio totale, ossia l’abolizione totale della spontaneità, non si realizza mai completamente.

Lo si sperimenta tuttavia nei campi di concentramento, cuore del funzionamento totalitario.

Qui in particolare lo sforzo totalitario è teso a partorire una nuova creatura, un nuovo tipo di essere umano, un’astrazione pura sprovvista delle propria irripetibile unicità.

Ecco dunque che per la prima volta nella storia si tenta di trasformare esseri dotati di coscienza e spontaneità in “esemplari dell’animale umano”, in sinistre marionette dal volto umano, eliminabili o sostituibili in qualsiasi momento con altri fasci di reazioni che si comportano in modo identico.

Dunque in un’epoca caratterizzata dall’esistenza di masse il cui requisito costante è l’assenza di pensiero, la proposta arendtiana non consiste nel tentativo di restaurare la tradizione o di tornare al passato con un intento nostalgico, bensì in quello di salvare frammenti del passato, “perle” significative che permettano di preparare dopo la rottura, nel presente, il futuro.

In tal modo, di fronte alla problematicità della condizione umana nell’epoca contemporanea, la soluzione arendtiana consiste nell’invito a “pensare ciò che facciamo”, a realizzare una sorta di unione ideale tra pensiero e azione, in modo tale che una successione di eventi divenga storia in virtù del punto di vista del narratore-interprete.

Solo in questo modo si potrà evitare che l’uomo diventi una mera funzione della società.

È allora l’azione la sola attività che mette in rapporto diretto gli uomini; essa corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli Uomini, e non l’uomo, vivono sulla terra e abitano il mondo.

Gli uomini nel vero senso del termine possono esistere soltanto dove esiste il mondo e il mondo nel vero senso del termine può esistere soltanto dove la pluralità della razza umana è più della mera moltiplicazione di esemplari di una specie.

La natalità segnala allora l’incarnazione nell’uomo del principio dell’inizio, dell’interruzione della continuità per introdurre una novità inaspettata.

La singolarità, il Chi di ciascuno, è un perpetuo movimento di differenziazione: l’attualizzazione della pluralità non ha mai la forma pacifica del dialogo, è al contrario agonistica poiché ognuno cerca di eccellere e mostrarsi agli altri nella luce migliore, tuttavia Hannah Arendt si propone di non concepire tale agonismo sul modello della lotta.

Lo spazio pubblico, costituito d’innumerevoli volontà, è uno spazio aperto, un intreccio, un tessuto che si crea tra gli uomini.

Vivere insieme nel mondo è allora come essere riuniti attorno ad un tavolo perché ognuno può vedere ed ascoltare gli altri senza annullare la distanza che da essi lo separa.

Ne consegue che non sembra esistere, secondo la Arendt, un “io originario” che calchi la scena del mondo prima di trarre conferma dagli altri della sua individualità.

Di qui prende le mosse la nozione arendtiana di uguaglianza, intesa come identica possibilità per ognuno di prendere parte al gioco che si recita nella scena pubblica.

Lungi dal venir pensata come qualcosa che l’individuo possiede per natura, l’uguaglianza è piuttosto una dimensione imprescindibile dallo spazio pubblico: una formalizzazione di relazioni reciproche che anziché azzerare, lascia sussistere, anzi mette in luce, la singolarità dell’attore.

Ora il primato dell’agire risulta dal fatto che solo esso, tra le altre facoltà, presuppone come indispensabile la pluralità degli uomini.

Amare, pensare, volere, creare sono facoltà possibili anche nell’isolamento.

Invece l’agire è impossibile senza altri uomini che partecipino, assistano, rispondano o si oppongano all’altro.

D’altra parte riconoscere il carattere straordinario dell’agire rispetto alle altre facoltà, che potremmo chiamare unilaterali, non significa annullarle ma solo riconoscere il suo rango nell’ambito della pluralità.

L’originale posizione della pensatrice ebrea, alla luce di quanto osservato, si distingue nella capacità di aprire una nuova possibilità di rappresentare l’identità umana.